|

●2021年12月号

■ 第49回衆議院選挙を戦い終えて

小笠原 福司

■1. 与野党第一党が議席を減らす

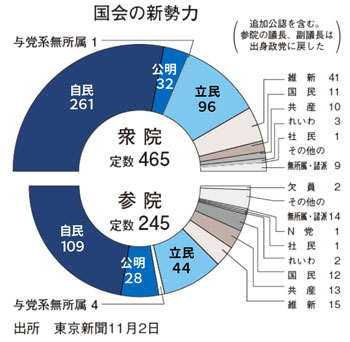

10月31日投開票された第49回衆議院選挙(定数465、以下、衆院選と略す)の結果は、図表で見るように自由民主党(以下、自民党と略す)が261議席、公明党が32議席を獲得し、自民党は公示前より15議席減らしたものの、与党の自公両党で計293議席と絶対安定多数(261議席)を超えた。

(図表1・クリックで拡大します)

一方、野党は、立憲民主党(以下、立憲と略す)は改選議席の110議席を96まで減らして惨敗。日本共産党(以下、共産党と略す)も2議席減で10議席と野党共闘は「失敗」「不発」に終わったというのが多くのマスコミ、識者の分析である。対照的なのが日本維新の会(以下、維新と略す)で41議席と約4倍増となった。いずれにしても「野党共闘の再構築と深化」が今後の日本政治にとって大きな試練に立たされていることは間違いない。

岸田首相が提唱する「新しい資本主義」なるものの実像と日本経済の成長への道筋が明らかになるのはこれからである。「新しい」とはそれだけ現代資本主義が行き詰まっていることの証左でもあり、現代資本主義(資本が縦横無尽に国境を越え価値増殖を追い求めて、極限まで格差、貧困、二極化をもたらす凶暴性を発揮している)に代わる次の社会への転換に向けた岐路に立たされている。以下、衆院選の戦いから今後の課題について考えてみたい。

■2. 選挙結果から言える特徴

・(1) 自民党の「薄氷勝利」の要因

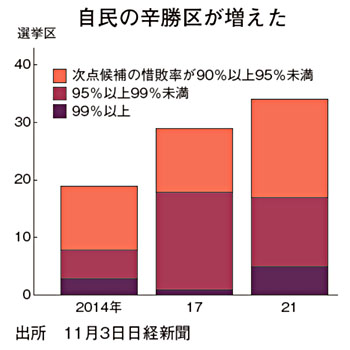

冒頭に述べたが、選挙結果は自民党単独で絶対安定多数(261)の議席を獲得した。しかし、「薄氷の勝利」との声が自民党幹部から聞かれた。それは、野党の候補者一本化によって、多くの小選挙区で接戦に持ち込まれたからである。自民党が5000票未満の僅差で逃げ切った選挙区は17に上り、31選挙区が1万票未満の僅差だった。さらに、図表で見るように小選挙区で自民党が勝ったのは189人いるが、次点候補の惜敗率が90%以上の選挙区を「自民の辛選挙区」すると、34選挙区あり、比率は18%に上る。前回17年の衆院選は29選挙区で13%、14年は19選挙区で9%と、「薄氷」は今回の方が多い(これは野党共闘の善戦を示している)。言われるところのオセロのように白と黒が逆転すれば、自民は単独過半数割れに追い込まれていたのである。

(図表2・クリックで拡大します)

自民党が競り勝った要因の分析がマスコミ各社でもなされているが、日経新聞(以下、日経と略す)が10月19、20両日に実施した序盤情勢調査では「与党、過半数を維持」と、自民党の過半数割れ、立憲は公示前勢力から30議席ほど増えると予測した。その流れは選挙戦中盤でも朝日新聞以外の新聞から同様の調査結果・分析が続いた。そして、10月31日の投開票日、共同通信社が実施した出口調査の午後3時頃までの集計を元にした日経の分析でも、自民党は単独でわずかに過半数超え、立憲は議席を増やす公算が大きい、維新は3倍増と報道された。だがしかし、結果は前述した通りとなった。

中盤の世論調査分析を受けて、自民党は投票日前の3日間に「組織力をフル動員して電話戦術などを徹底して行い、自民党隠れ支持層を投票所に向かわせた」とのマスコミ報道、各地からの報告も寄せられている。「危機感」をもって意思統一を強め、地力で最後の3日間を戦い抜き接戦を勝ち抜いたのである。「惨敗はこの自民党の地方議員を始めとした、地力に負けたことである」(立憲枝野代表)との弁の通り、主体的な力の差が結果として現れたといえる。

・(2) 当選者の考え方から浮かび上がる課題

次に、衆院選の当選者たちは政策課題について、どのような考え方を持っているのか。朝日新聞と東京大学・谷口将紀研究室が共同で実施した調査から、最大の争点だった「分配」を巡る意見と、今後の大きな争点になる憲法改正の二点について見てみる(11月2日、朝日)。

自民党の当選者の大半が、富裕層への課税強化や企業の法人税引上げに積極的でないことがわかる。所得や資産が多い人への課税を強化すべきだという考え方について、

自民党は

「賛成寄り」が43%(前回の2017年衆院選32%)で、「どちらとも言えないが48%(同64%)、「反対寄り」が9%(同4%)にのぼり、態度保留と反対寄りが半数以上を占めた。公明は賛成が44%(同71%)と減り、「どちらとも言えない」が56%(同29%)と倍近く増えている。一方、野党は賛成寄りが立憲90%、国民91%、共産、れいわがいずれも100%にのぼった。維新はわずか24%と少なかった。

また企業に対する課税強化で見ると、「法人税を引き上げるべき」との考え方について、賛成寄りは自民党17%、公明6%にとどまり、「どちらとも言えない」がそれぞれ51%、81%と大半を占めた。公明の動揺が特徴である。支持者層の「格差、貧困、二極化」の深まりの反映と見ることができるのでないだろうか。

憲法改正については「どちらかと言えば必要がある」または「必要がある」と答えた「必要がある」派は当選者の76%だった。質問文が異なるため単純比較はできないが、前回の2017年衆院選は憲法改正に「どちらかと言えば」も含めて「賛成」と答えた賛成寄りは82%(14年は84%、12年は89%)と依然高い水準を維持している。今回改憲派が減った背景には、公明のスタンスの変化がある。公明は17年は当選者の86%、14年は79%が憲法改正に賛成寄りだったが、今回は「必要がある」派は50%だった。

自民党は当選者の96%、維新と国民は全員が「必要がある」派だった。公明の改憲派の減を維新と国民が埋めて来年参院選に向けての改憲策動が強まる条件は生まれている。立憲は53%、共産と社民は全員、れいわは67%が「必要はない」派だった。

具体的な改正内容については「必要がある」派の人にどのような改正を行うべきか、15の選択肢から複数回答で選んでもらったところ、最多の「自衛隊の保持を明記」でも当選者全員の52%。次いで多かった「緊急事態に関する条項を新設」も51%にとどまった。他国からの攻撃が予想される場合の敵基地攻撃への賛否を尋ねたところ、当選者の44%が賛成寄りだった。前回17年に同様に「先制攻撃」への賛否を尋ねた際は、賛成寄りは18%だったので2.4倍に賛成寄りが増えた。自民党は63%、維新は85%が賛成寄りだった。立憲は68%、公明は72%が反対寄りで、ここでも自公の賛否が割れ、維新が自民の右に位置していることが特徴である。

防衛力の強化については当選者の75%が賛成寄りで17年から大きな変化はなかったが、北朝鮮への圧力を優先すべきだという意見は52%が賛成寄りで、17年の71%から賛成寄りが減った。

憲法改正、防衛力強化に向けて維新、さらには国民の自民よりの立ち位置が見て取れる。4野党を軸とした院内外からの幅広い共同闘争による改憲阻止闘争の組織化が急がれる。

・(3) 維新の「躍進」をどう視るのか

最後に、維新の第三党への「躍進」「全国政党化へ足場を築いた」という分析をどう視るのかである(内実は、14年の41議席と同じで、もとの勢力にもどった)。自公と維新、国民の議員数を足すと衆議院で改憲発議に必要な3分の2を優に超える。早速、国民と維新は衆参両院の憲法審査会を毎週開くよう与党に働きかけていくことで合意した。但し、維新が憲法改正の国民投票を来夏の参院選と同時に実施するように主張するのに対し、国民は「日程ありきではない」との立場である。改憲の具体案の違いもあるが、その危険性は注視すべきである。

「日本に一つくらい改革政党があってもいい」(維新松井一郎代表)との談だが、「政権への批判はあるが、野党共闘も頼りない」との層、いわゆる「中間層」の不満の受け皿として「改革政党維新」に支持が集まったといえる。吉村洋文副代表が「政治は結果。大阪では改革で財源を生み出して施策を実現してきた」と、議員定数削減、議員報酬の3割カット、私立高校授業料の実質無償化、大阪市立小中での給食の無償化など、現役世代に重点をおいた施策を積極的に実現してきた。と分かりやすいストーリーで訴え都市部での「一定」の支持を得たとのことである。

さらに、大阪では15の選挙区ごとに、地元の府議・市議らを責任者に配置。計約260人に上る実動部隊を総動員するピラミット型の態勢を党本部主導で構築したとのこと。維新の組織づくりに反面教師として学ぶべき点はある。

■3. 衆院選の争点から今後の対立軸を考える

まずコロナ対応では、各党が「目玉」として競うのが給付金だ。自民は非正規雇用者や女性、子育て世帯、学生らに対する支援を盛り込み、公明は0歳〜高校3年まで1人一律10万円相当を打ち出した。立憲は低所得者層へ年12万円の給付、共産党は年収1000万円未満程度の中間層を含め1人10万円、国民は一律10万円(低所得者は20万円、高所得者は課税)、社民党は10万円、れいわは月20万円などであった。

問われていることは、コロナ禍による倒産、失業などの打撃を受けた人や企業を救うために、集中して財政支援をすることである。補正予算編成にみられるコロナ禍に乗じての参院選をにらんだバラマキなど言語道断である。

また、立憲、共産党、日本維新の会、国民、社民、れいわはそろって消費税減税・撤廃(税率を5%に引き下げる提案が多い)を打ち出した。立憲は年収1000万円程度まで実質免除となる時限的な所得税減税、維新は社会保険料の一部免除、国民は社会保険料の猶予・減免も盛り込んでいる。当然数兆円の財源が必要だが財源の確保に向けた5野党政策を税制改正とセットで22年度予算編成にどう反映させるのか問われている。

経済政策では、9年近く続いたアベノミクスをどう修正するかが争点となった。

自民党の岸田総裁(首相)はアベノミクスの基本路線は引き継ぎ、「成長と分配の好循環を実現することによって新しい日本、未来を切り拓いていく」とする。具体的には、賃上げに積極的な企業への減税のほか、看護師や保育士、介護士らの賃上げなどを進める。公明も、1人一律3万円相当の「新たなマイナポイント」の付与などを掲げた。

これに対し、野党は、「格差、貧困を拡大させた」とアベノミクスを批判。内需を中心とした持続可能な経済への転換を図るため、大企業や富裕層への課税を強化する一方、中低所得層への分配を手厚くする政策を掲げる。

具体的には、立憲、共産、社民は大企業の法人税を重くするほか、所得税の最高税率の引上げや金融所得課税の強化を主張。最低賃金の時給1500円への引上げでも一致する。一方、維新は課税強化には消極的で、規制緩和などを重視する考えを示している(大企業や富裕層への課税の消極性に自民補完勢力と言われる点が窺える)。

外交や安全保障を巡る各党の公約からは、情勢を反映して、台頭する中国への「警戒感」がにじむ。

自民党は、これまで対国内総生産(GDP)比で1%以内におおむね抑えられてきた防衛費について、「2%以上も念頭に増額を目指す」と明記。

立憲は、中国の「一方的な主張に基づく、尖閣諸島周辺のわが国に対する挑発行為や、南シナ海での現状変更の試みは、国際法違反であり、国際社会とともに国際法の遵守を毅然として求める」とし、海上保安庁の体制強化などを訴える。公明は、日中関係は東アジアや世界の「平和と安定にとって重要」と強調。一方、「人権や基本的自由はいかなる政治体制においても尊重されるべき」とし、「透明性をもって説明し、国際社会に対する責任を果たすべき」と主張する。共産は日米安保条約の廃棄を主張。中国については「東シナ海、南シナ海などでの覇権主義的行動に強く反対」としている。維新は、防衛費の対GDP比「1%」枠の撤廃を明記。国民は、自衛隊の予算の見直しも含め「必要な対応を行う」。社民は、南西諸島の軍事化・沖縄辺野古の米軍新基地建設を止め、「戦争ではなく平和外交で北東アジアの平和を創ります」としている。

ここでの特徴は、「防衛費の増額」で自民党と維新が同心円にあること。通常国会において「防衛費の1%枠の厳守」を野党共闘の統一政策として岸田政権にせまることが必要ではないだろうか。

■4. 野党共闘は「失敗」「不発」だったのか

11月1日の全国紙朝刊の見出しに野党共闘の失敗、不発が踊ったが、果たしてそうだったのか。今後の総括の大きな論点、いや4〜5年のスパンでみる日本の政治を左右する最も重要な課題といえる。立憲を中心に本格的な総括はこれからだが、現段階の結果から言えることを考えてみる。

野党5党(立憲、共産、国民、社民、れいわ)は「自公政権からの交代」を掲げ、衆院選で初めての候補者一本化に踏み切った(なお立憲、共産、社民、れいわの野党4党は、「市民連合」と共通政策を結んでいるが、国民はこの協定には参加せずに部分的に野党共闘に参加している)。289の小選挙区のうち、実に7割強の213選挙区で「与野党一騎打ち」の構図をつくったものの、このうち野党候補が勝った選挙区は3割に届かなかった。前述したように多くの選挙区で競り負けた。そのことでもって「野党共闘は失敗」と言えるのだろうか。

日経11月2日付で興味深い分析をしていた。小選挙区の投票総数に占める自民候補への票は48.41%で5割に満たない得票率で65%の小選挙区をおさえた。これまでも指摘されてきた小選挙区の特性でもある。なお、全有権者に占める比率を計算すると自民に投じたのは26.41%になる(民意を最も正確に反映する比例代表での自民党の得票率は34.7%、絶対得票率は18.9%にすぎないが同党の議席占有率は40.9%にのぼった。小選挙区中心の選挙制度が議席占有率の上で民意を大きくゆがめている弊害の実態に変わりはない)。

言いたいことは、12年、自民党が政権奪還した衆院選は43%の得票率ながら小選挙区の8割で勝った。14、17年の得票率は47〜48%だった。いずれも小選挙区の議席占有率が7割を超えた。今回の選挙は得票率の割には議席が伸び悩んでいることがわかる。これは5野党の候補者の一本化で競り勝ったことが一因との分析がある。

また、都道府県庁がある中心部の1区は無党派層が多く与野党接戦になりがちである。1区の星取表を前回と比較した分析では、2017年は野党が12勝35敗と大敗したが、今回は17勝30敗である。17勝のうち14選挙区は野党一本化が実現していた。前回一本化できず自民に敗れ、今回一本化により野党が勝った選挙区は7つもある。なお、30敗のうち6選挙区は1万票差以内の惜敗。すべて野党共闘が成立していたことを考えれば、一定の効果を発揮したのは明らかである。なお、野党5党(立憲、共産、国民、社民、れいわ)が乱立したのは全国で72選挙区。与党に勝てたのは6選挙区である。

しかし、「僅差」でも負けは負けである。その要因は何処にあったのか。自公両党から「共産党との共闘による体制選択選挙」といわゆる「反共」攻撃がマスコミを巧みに利用して喧伝された。代表例として、政界で最もSNSによる発信力のある自民党河野太郎広報本部長の応援演説は「日本が共産主義に染まってしまうのかどうかが問われる選挙」(235万超のフォロワーを抱える)とアジった。国民の最も関心ある「命と暮らし、平和を守る政治」の土俵から「空中戦」に引きずり込まれた感が否めない。この「空中戦」はいわゆる無党派層の「政治不信」を助長し、戦後3番目の低得票率に結びついた要因の一つと考えられる。

立憲の枝野代表含めて「閣外協力の在り方」の説明よりも、4野党の「6本の柱による20項目」の共通政策に基づく論戦、「政権を取ったら最低4年間、どのような政治を行うのか」という国民の目線、実態に立ち返った論戦が問われていた。それは、労働者・勤労諸階層の実態・事実に立脚して、9年間にも及ぶ安倍・菅政治を告発し、大企業や自民党への怒り、憤りを呼び起こすことになる。まさに投票の根拠を掘り起こし、つなげ、組織することになる。

5野党の支持基盤でもある芳野友子連合会長の「共産党との共闘は容認できない」(一部の民間大産別の意向)との主張に対しても、連合傘下の産別、単産の最大公約数ともいえる「共通政策」の実現という観点からどう考えるのか、という意見交換が求められていたのではないか(共通政策の否定は、客観的には自公政権を利することになる)。

そう考えると4野党の共通政策は、「国民に対するマニフェスト」と言っても過言ではない。その重さに対する自覚のなさが、有権者の「頼れる勢力がない」「任せられない」との思いを強くし、対照的に岸田政権との対峙を一定鮮明にし、「身を切る改革」を主張した維新への「支持」を増幅したのではないだろうか。

ちなみに日経新聞社が今回の衆院選結果に基づき、来夏の参院選の議席数(改選を迎える選挙区74議席と比例代表50議席を与野党が争う)を試算した結果は、自民党は32の1人区で28勝4敗、比例代表は2019年の前回と同じ19議席だった。非改選を含めた公明党との合計は125以上となり、定数248の過半数を見込むとの分析である(11月5日付)。いずれにしても野党は「共闘」なくして、来年の参院選は戦えないことは自明のことである。

■5. 参院選に向けた野党共闘の深化

来年の参院選は今後の日本の政治を考える際に大きな転機になると考えられる。それは、政権交代への道筋を考えた時に、今回の衆院選をホップとすれば来年の参院選はステップであり、衆院解散を任期満了とすれば25年(情勢によっては衆参同時選挙もあり得る)がジャンプ、すなわち政権交代の戦略となる(今回ホップとはならなかったが、来年の参院選で今回分も含めてステップを踏み出す前提)。この4年間弱でどのように野党各党の主体性を強めつつ、野党共闘の再構築と深化をどう図るのかが問われる。

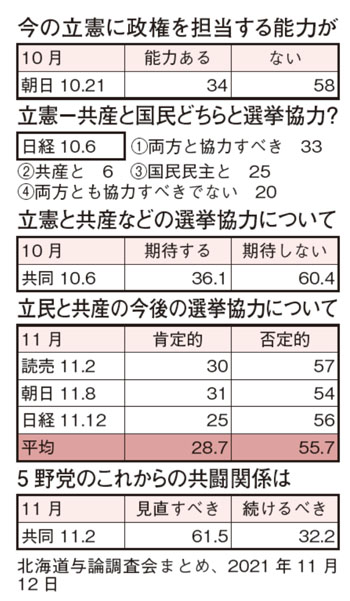

(図表3・クリックで拡大します)

選挙後の朝日新聞の世論調査では、「来年の参院選で野党による候補者の一本化を進めるべきと思うか」との問いに、「進めるべき」の27%に対して「そうは思わない」が51%に達した。自民党が過半数を大きく超えた理由も「野党に期待ができないから」が65%にのぼった。

この世論調査の教えるところは、院内外における野党共闘の可視化による「国民からの信頼される共闘」への深化、その前提は野党が地方、地域からそれぞれの主体性を強化しつつ、自治体議員を先頭に日常的に支持を広げることだといえる。ちなみに、自治体議員数でみると自民党は1283人、野党4党(立憲、共産、国民、社民)の合計は471と自民党の約37%の勢力でしかない(BS-TBS、報道1930調査)。これでは例え政権交代を果たしたとしても、市民に根を張った政権・政治は継続出来得ない。

さらに、中央の野党共闘を支える地方からの野党共闘の運動づくりが問われている。特に、地方には地方の独自課題がある。公立・公的病院の統廃合・廃止反対、地方消滅を促進するローカル線廃止反対、脱原発であり、軍事基地建設反対など固有の課題を野党共闘運動で闘う組織づくりの追求である。

こうした運動を通して「野党共闘の可視化」「野党共闘のへの信頼」も得られる。中央に地方における「命と暮らし、平和を守る」野党共闘の闘いとの連動によって、「自公・岸田政権」に代わる野党連立政権樹立への展望が切り拓けるのではないだろうか。共通政策を掲げて初チャレンジした衆院選は、次へのステップに向けて貴重な財産を残してくれた。

|