|

●2023年10月号

■ インフレ・人手不足と労働運動の再生

平地 一郎

■ はじめに――インフレは、社会の改革を促す――

現在の経済状況の特徴を一言でいえば、インフレと人手不足である。その2つとも、私たちの生活と仕事に直接かかわる問題なので、政治に「対策」を求めがちであるが、じっさいに政治ができることは限られている。

ガソリン価格を例にとろう。ガソリンなど燃料油価格の上昇を受け、政府が補助を始めたのが昨年2022年1月である。正式の名は「燃料油価格激変緩和補助金」で、文字通り、目的は価格の激変に対する緩和であったが、これまでじつに6兆2000億円が投じられた。しかも5月中旬以来、ガソリン価格の上昇が続き、8月末には政府は補助の継続を決めた。一応、年末までということになっているが、先は見通せない。ともあれ、結局ツケは国民に回って来る。こうした補助金による価格の抑制は、激変緩和の効用に限られており、いつまでも続けることはできない。

ガソリン価格が高騰している直接の背景は、国際的には原油価格の上昇であり、国内的にはドル高―円安による輸入品価格の高騰である。各国の中央銀行が政策金利を引き上げる中で、日本では、積み上がった国債価格の暴落につながるから、アベノミクスの負の遺産として金利引き上げができない。こうして、円売り・ドル買いによる円安傾向はしばらく続くと考えられる。

価格の上昇に対して、補助金によって抑制する政策は、考え直す必要がある。まずはいったん受け入れよう。いずれ受け入れざるを得ないのである。

そうすると、たとえばガソリン価格の上昇は、化石燃料の使用を制限するので、環境問題として見ればむしろ望ましい。ただし、その解決方法は、技術・テクノロジーとは限らない。自家用車(クルマ)に頼らなくても十分に生活していける社会的なシステムの革新という方法もある。かつてのモータリゼーションの下で、それを優先した政策から公共交通の仕組みがズタズタにされてきた歴史があるが、公共交通システムの再構築によって、化石燃料への依存を減らすという選択肢が、経済的合理性を強く持つようになっているのである。

今年4月の地域公共交通活性化再生法の改正に伴って、鉄道事業者と自治体との協議制度が整えられた。その10月からの協議に向けてJR各社は赤字ローカル線からの撤退に躍起のようにみえる。たとえばJR九州は、全21路線59区間の2022年度の利用状況と収支を公表したが、そのうち10路線12区間が、1kmあたりの1日の平均利用者数が1000人未満で収支も赤字であると、ことさら強調している。

しかし、こうした数値が持つ意味に、私は2つの点で疑問がある。1つは、あえて言えば赤字路線から黒字路線に乗り継ぐので、交通システムが関連する地域全体の、そして全国的な収支でなければならない。個々の赤字をなくすと全体の黒字が増えるどころか減ることさえある。2つは、前に見たように、化石燃料価格が高騰し、自家用車(マイカー)から公共交通へのシフトが十分に想定される。現在の数値はそうした社会の行方を表さない。

地域公共交通活性化法(2007年)の本来の趣旨は、交通の公共的な性格の再評価にある。化石燃料価格の高騰を前にして、活性化再生改正法の付帯決議にあるように、「過度に自家用車に依存しない」交通ネットワークの再構築を急がなければならない。インフレは、そういう社会の仕組みにある問題点をあぶりだし、少しはマシな社会への組み換えの努力を促している。

そういう視点から、以下、インフレ・人手不足に対する処方箋そして労働運動再生の条件を考える。

■ インフレ・人手不足の処方箋

・(1) インフレと賃金

インフレと賃金の問題は、半世紀前までは時候の挨拶に等しかったが、1980年代以降、ぱったりと止んだ。労働組合の中で、インフレのそういう歴史を実感で語れる人はほぼいないだろう。賃金引上げがインフレの原因だとする当時の経営側の主張も、賃金が低下する中でインフレが進行している現実によって、半世紀を経てようやく反証されたということだろうか。

基本的には、インフレは不換紙幣の過剰発行に基づく貨幣現象である。現在のそれは、2020年のコロナパンデミックによる経済活動の落ち込みと生活困窮対策として世界的にも大幅な財政出動がなされ、その結果、貨幣流通量が大きくジャンプしたことにあろう。

それに加えて特殊な事情としては、2022年初め、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に伴って、天然ガスや石油そして農産物(穀物)の品不足が生じ、それが拍車をかけた。また、国内的には、円安傾向が原油を初めとする輸入品価格の高騰を招いて、それまでの慢性デフレから急性インフレを引き起こした。

こうした国内のインフレ状況がどれくらい続くのかは、もちろん分からない。

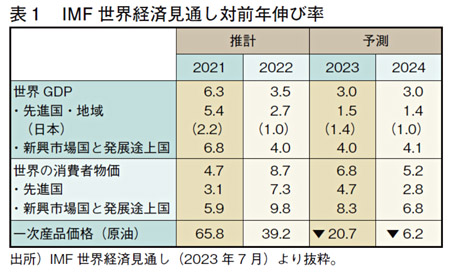

今年7月に公表されたIMF『世界経済見通し』によれば、世界のインフレ率は、年平均で2022年の8.7%から2023年は6.8%、2024年には5.2%へと鈍化する見込みである(図表1)。とはいえ、コロナパンデミック前(2017年〜2019年)の水準であった約3.5%を上回る。また、インフレ率鈍化のIMFの予測は、「金融政策の引き締めによって徐々にインフレが抑制されると見込まれる」からであるが、アベノミクスの負の遺産によって金融緩和からの出口を見出せない日本は、かなり困難な状況にあるといえるだろう。

(図表1・クリックで拡大します)

さて、2020年に始まり、日本においては翌年の「ステルスインフレ」を経て、2022年にはインフレが誰の目にも明らかとなった。ほぼすべての商品が値上がりしたからである。

2022年12月の調査によれば、調査品目(総合)582品目中、値上がりした品目は456品目(78.4%)、そして食料品(生鮮除く)は、176品目中161品目(91.5%)であった(総務省統計局「消費者物価指数の動向」)。

2023年に入っても値上げは続いている。帝国データバンク調査(「食品主要195社」価格改定動向調査――2023年6月)によれば、食品の値上げは、2022年の累計2万5768品目に対して、2023年は2万5106品目である。これは、調査時点での判明ベースなので、さらに伸びる。

食品のように、日常的に購入するものの価格が上昇すると、インフレは生活の中に実感として定着すると同時に、実質賃金の低下が歴然とする。賃金の購買力が目に見えて落ちるからである。

たしかに23年春闘は、これまでにない賃上げを勝ち取った。連合調べで3.58%、経団連調べで3.99%そして厚労省発表で3.60%である。しかし、いずれも定昇込み(約2%)の表示であり、それを差し引くと、2022年度の平均消費者物価の上昇率3.0%にも届いていない。

定期昇給制度との関係で少し述べたい。

この30年で実質賃金は低下した。もとより統計的にはそうだが、定昇制度がある個々の労働者からすれば、賃上げがなくても物価の上昇が2%以内なら、「実質賃金」は低下していない。

労働組合による賃上げに代わって、1950年代半ば以降、日経連が提唱したのが、「定期昇給制度の確立」であった。労務費コストを上げずに、個々の賃金を勤続とともに上げる仕組みである。たしかに巧みではあるが、物価上昇率が10%を超える時代にはさほど意味をなさなかった。ところが、90年代以降は奏功したということであろう。一般職に定昇制度のある企業は、81.6%である(2021年厚労省調べ)。

春闘における環境条件の変化の1つはインフレであるが、具体的な目安の数値を示せば、それは2%超である。実質賃金の低下が、個々の労働者の実感となる分水嶺としての数値である。2022年度はそれを超え、さらに2023年度も同様であろう。

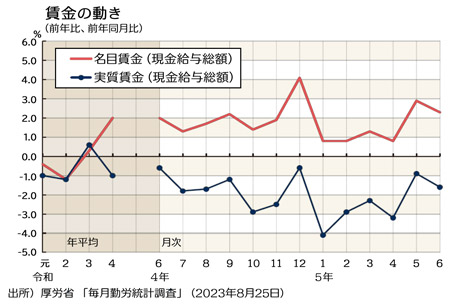

(図表2・クリックで拡大します)

昨年度の実質賃金の低下は、23春闘においても、まだ補われていない。しかもインフレは進行中である。そのため、賃金は実質的に大幅に低下している(図表2)。

賃金要求は、昨年を上回る金額・率でなければならない。

・2:人手不足とその処方箋

経済活動が再開するなかで、人手不足が顕著である。労働市場のひっ迫(企業が人集めに苦労している状態)は、一般論としては労働側に有利にはたらく。賃金・労働条件など労働者の要求は通りやすい。ただし、労働者が要求することが前提である。

人手不足と賃金の問題は、6年ほど前に話題に上ったことがある(玄田有史編『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』慶応大学出版会、2017年)。労働市場がひっ迫しているにもかかわらず、経済学が想定するような賃金上昇が見られなかったからである。

もちろん現在は、インフレという要因が入るので、状況は違う。しかし、人手不足が賃金上昇に向かわない構造が日本社会にあるとすれば、その構造を変えていく闘いもまた必要である。

そもそも安倍政権時代の人手不足は、求人に対して求職者数が減少したためで、いわゆるアベノミクスによる景気回復がもたらしたものではない(景気回復はしてはいなかった)。直接的には少子高齢化にある。そこから、人材の確保先として、高齢者、外国人労働者、そして女性がその対象となった。

まず65歳以上の高齢者については、日本の就業率は、2017年の労働力調査では主要国のなかで最高の23.0%で、ドイツなど欧州諸国が10%未満なのに比べてきわめて高率である(総務省統計局調べ)。

今年3月にフランスで成立した年金制度改革に反対して、主要業種で5割以上の労働者が参加して実施されたストライキは記憶に新しい。参加者はまさしく老若男女の労働者であり、高齢者は年金支給を遅らせて仕事をさせることに、若者はそうなると仕事のポストがあかないことに、それぞれ怒った。

高齢者が年金で暮らしていける体制が不可欠であるにもかかわらず、人手不足対策を高齢者に求める日本での提言は、社会保障の貧困を放置し、覆い隠す。

つぎに、外国人労働者である。日本はながらく高度な専門職種以外の外国人労働者の受け入れを行わず、技能実習生という変則的な制度で運用してきた。多くの不当な問題を抱えている。しかし現在では、議論が進み、技能実習制度を廃止し、受け入れる方向にある。

その場合の問題の基本は、国籍に関係なく労働者として人権が守られるという一点に尽きる。一番のネックは、日本の雇用制度が国際標準からほど遠く、同一労働同一賃金を保証していない点にある。つまり、人権の当たり前の感覚が、日本社会に存在しないことを意味する。そういう人権侵害を改めることと併せて議論し、制度設計することが求められている。

最後に、女性である。女性の雇用化は、傾向的に進んでいる。昨年、時間当たり最低賃金が全国・961円(加重平均)そして東京・1071円と、これまでにない引き上げになったことから、配偶者控除との関係が問題視された。つまり、控除対象額の範囲に収めるべく、「主婦パートタイマー」が勤務時間を調整しようとする結果、人手不足が生じるという問題である。

配偶者控除の対象者は、約1000万人にのぼっており、けっして小さくない規模である(給与所得者で控除対象配偶者。国税庁「民間給与実態統計調査」)。

1961年に「内助の功」を税制上評価する趣旨から設けられたが、比較的高賃金の所得層において適用割合が高く(500万円未満で4分の1以下に対して、800万円以上で過半数)、控除が逆進性を持っている。ただし2017年からは、1220万円以上所得者は、適用除外とされた。

ここには人手不足と低賃金とが共存する構造がある。たとえ時間当たり賃金を上げても、その女性の賃金総額の増加を避けるように労働時間が短縮されるので、企業にとっては、賃金を上げないことが人手不足対策になるという逆説的な構造である。

これに対して、控除制度の改善あるいは骨抜きも一案とはいえ、悪い制度は廃止した方が良い。本稿の冒頭で、政治にできることは限られていると書いたが、してはならないものは即刻辞めるべきである。配偶者控除はそのよい(悪い)例である。

■ 労使対等の労働運動の再生

いま、インフレと人手不足を背景に、労働運動の再生が図られ、それが現実になろうとしている。そう自覚する人は多いと思う。

本稿で述べたことを簡単にまとめると、1つは、化石燃料等の価格上昇は環境問題への対策になると腹をくくり、むしろ社会の公共交通システムの再構築に向けた議論を進めよう。2つは、2%超のインフレの進行は、実質賃金の低下が一人ひとりの中に実感として受け止められるので、賃金要求はいっそう大衆的になるだろう。3つは、人手不足もまた賃金・労働条件要求の後押しをするだろう。その際、日本の雇用・家族制度にある反人権的要素は打破しよう。

そのためにも、「賃金要求とは契約変更である」ということを最後に強調したい。

要求がないと契約の観念は思い出されない。そして契約とは当事者双方の合意によって成立するという関係が忘れられる。「失われた30年」とは、そういう労使の対等な関係が失われていた時代なのではないか。しかし今後は違うだろう。違う時代にしなければいけない。

(2023年9月17日)

|