|

●2021年5月号

■ 立ち遅れる日本の地球温暖化対策

立松 潔

■ はじめに ――生存権を脅かす地球温暖化――

日本国憲法では第二五条で生存権について規定している。また憲法の前文では「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と、日本の国内だけでなく世界的な視野で生存権の重要性を強調している。

しかし、近年地球規模で生存権を脅かしつつあるのが地球温暖化とそれに伴う破壊的環境悪化である。一方では異常気象による風水害の頻発、他方では水不足や砂漠化の進展がすでに現実化しつつあり、また熱帯伝染病の感染拡大、生態系破壊による絶滅危惧生物種の増大も心配されている。日本でも大型台風の襲来や夏の猛暑に襲われる機会が増えている。近年豪雨による大水害の被害が相次いでいるのも、地球温暖化による気温上昇が空中の水蒸気量を増やし、それが豪雨をより激しいものにしているのだという。

欧米先進諸国では、地球温暖化による政府や企業の無為無策を告発する市民による訴訟が頻発している。2015年6月24日にオランダのハーグ地方裁判所は、政府が2020年末までに温室効果ガス排出量を1990年と比較して少なくとも25%削減する必要があるとの判決を下している。この裁判は最高裁まで争われたが、2019年12月20日にオランダ最高裁判所において地方裁判所の判決を支持する判決が下ったのである。政府には気候変動の脅威から国民の生存権を守るため、温室効果ガス削減強化を進める義務があるという画期的な判決であった(オランダウルゲンダ財団HP参照)。

以上のような地球温暖化を告発する運動の高まりを反映し、欧米先進国では近年温室効果ガス削減への取り組みが進んでいる。これに対し、日本では地球温暖化に対する国民の間の危機意識は欧米先進国ほどには高まっていないように見える。

日本は1970年代の石油危機の際には省エネ政策を官民一体で進め、大きな成果を上げている。そして1997年の第3回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP3)の開催国となり、人類史上初の温室効果ガス削減の国際的枠組みである「京都議定書」を取りまとめている。この時期までの日本のイメージは、世界の先端を行く「環境先進国」であった。

しかしその後の日本の温暖化対策は遅々として進んでいない。日本は京都議定書で2012年までに1990年比で二酸化炭素排出量を6%削減すると約束しながら、削減は進まず、結局2012年の排出量は12.30億トンと90年(10.96億トン)を11.2%以上も上回ってしまったのである。原発事故前の2010年時点でも11.72億トンと90年を6.9%も上回っている。なぜ日本でこのような地球温暖化対策の立ち後れが生じてしまったのだろうか。

■ 停滞する日本の温室効果ガス排出量削減

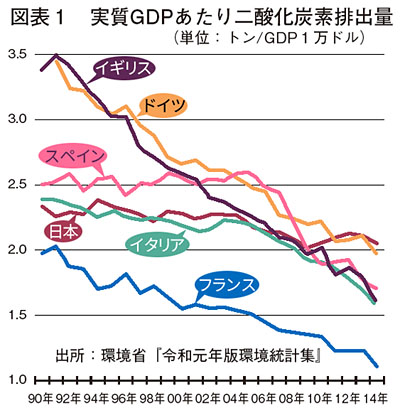

地球温暖化対策=温室効果ガス排出削減策の成果を知るためには、GDPあたりの排出量を見る必要がある。図表1は1990年から2014年までの実質GDP(2010年基準、米国ドル換算)あたりの二酸化炭素排出量を、国別に明らかにしたものである(二酸化炭素は温室効果ガスで最大の比重を占める)。これをみれば明らかなように、日本の実質GDP当たりの二酸化炭素排出量は、1990年代にはイギリス、ドイツ、スペインなどヨーロッパの多くの国より少なかった。しかし2000年代にヨーロッパ諸国が大きく二酸化炭素排出量を削減したのに対し、日本の削減は遅々として進んでいない。さらに、2011年の東日本大震災の原発事故で原発稼働率が低下し、それを石炭火力で補ったため、2014年には図表1のヨーロッパ主要国のいずれよりもGDPあたりの二酸化炭素排出量が大きくなってしまったのである。

(図表1・クリックで拡大します)

2014年のGDPあたり二酸化炭素排出量は、1990年と比べ日本の場合11.9%の削減にとどまっている。これに対し、フランスは44.0%削減、イギリスが53.1%削減、スペインが31.8%削減、イタリアが34.3%削減、ドイツは統一後の1991年との比較で42.7%削減と、いずれも高レベルの削減率を達成している。1990年時点でイギリスは、GDPあたりの二酸化炭素排出量が日本より54.4%も高かったのに、2014年には日本を22.6%も下回るまでになっているのである。

■ 日本の再生可能エネルギー導入の遅れ

欧州先進国はいずれも再生可能エネルギーの比重を高めることで二酸化炭素の排出量を引き下げている。再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスなど、自然界に常に存在するエネルギーであり、その重要な特徴は、石油や石炭、天然ガスなど有限な資源である化石燃料とは異なり、二酸化炭素を排出しない(増加させない)ということである。

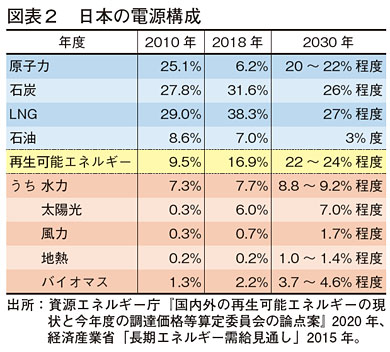

図表2で日本の電源構成を見ると、福島の原発事故が起こる直前の2010年時点で水力以外の再生可能エネルギーが電源全体に占める割合は2.2%に過ぎない。水力(7.3%)を含めても9.5%である。その後民主党政権下の2011年にFIT制度(固定価格買取制度)が導入されることによって、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの発電量が増加している。

(図表2・クリックで拡大します)

FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電された電気を国が定めた価格で一定期間電力会社が買い取るよう義務づけたものである。しかしそれでも日本の2018年度の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合は図表2からわかるように16.9%にとどまり、水力を除くと9.2%に過ぎない。

これに対し、ヨーロッパ主要国の再生可能エネルギー(水力を含む)の発電比率を見ると2017年時点で、ドイツは33.4%、イギリスが29.6%、スペインが32.4%、イタリアが35.3%となっている。そしてドイツは2025年に40〜45%、イギリスは2030年に44%など、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて意欲的な目標を掲げている。しかし、それに対し日本は2030年の再生可能エネルギー導入目標は22〜24%と欧州諸国と比べあまりにも低い水準になっているのである(以上、資源エネルギー庁『国内外の再生エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案』p.4参照)。

しかも、日本が目標とする2030年の電源構成には原子力が20〜22%も計上されている。東日本大震災の際の原発事故以降、再稼働のための規制基準が厳しくなり、また原発の危険性に対する近隣住民・自治体の意識が高まったこともあり、2018年度の電源構成に占める原発の構成比は6.2%に低下している。しかし、大電力資本と経済産業省は原発事故という大惨事を経験した後も原発依存を変えようとしておらず、その比重を今後20%以上に拡大しようというのである。

さらに、二酸化炭素の排出量がもっとも多い石炭火力が2030年時点でも依然として26%もの比重を占めるとされているのは大きな問題である。図表1で示した欧州の主要5カ国ではいずれも石炭火力の段階的廃止が決まっている。最も早いフランスは2022年、イギリスが2024〜25年、イタリアが2025年、スペインが2030年、最も遅いドイツでも2038年までに石炭火力を廃止する予定であるという(自然エネルギー財団『脱炭素で先頭を走る欧州』2020年、p.29)。

このように日本が石炭火力への依存を続けようとすることは、2019年12月にマドリッドで開催された第25回気候変動枠組条約締約国会議(COP25)の参加国に失望と落胆をもたらすことになった。そしてその結果、COP25開催中に日本は国際環境NGOの気候行動ネットワーク(CAN)から温暖化対策に非協力的(消極的)な国に与えられる「化石賞」という不名誉な賞を2度も受賞することになってしまったのである。

しかも、日本は未だに東南アジアをはじめ海外への石炭火力発電所の輸出を続けている。三菱商事が出資し、日本政府も後押しするベトナム中部ブンアン地区で建設が予定されているブンアン2石炭火力発電事業に、公的金融機関である国際協力銀行(JBIC)が6億3600万米ドル融資すると、昨年12月28日に発表している。しかもこの協調融資には三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行などの民間金融機関も参加しているという。このような温室効果ガスの排出増加につながる日本の政府や金融機関の動きに対して、内外の環境団体からの抗議の声明が相次いでいるのである。

■ 温暖化対策立ち後れの背景

日本で再生可能エネルギーの普及が進まないのは、大電力会社の利害が絡んでいるからである。大電力会社が原子力や火力など巨大規模の発電所を保有して市場支配力を維持しているのにたいし、再生可能エネルギーは小規模分散型であり、多くの地域事業者が参入することによって大電力会社の市場支配を脅かしている。

また政府(経済産業省)は、今後の再生可能エネルギーの導入目標を低く設定していることからもわかるように、欧州諸国のような再生可能エネルギー拡大策を打ち出すことには消極的である。たとえば、ヨーロッパ諸国では再生可能エネルギーを送電線に優先的に接続させるという原則が確立されているが、日本はそうではないため、接続までの待機時間が長くコストがかかることが多く、また接続するための費用も高くなっている。

風力発電については、急速に拡大が進んでいる欧米諸国とくらべて日本の立ち遅れが特に目立っている。たとえば洋上風力発電について、欧州では中長期の導入目標を示すとともに、立地のための海域の区画分け(ゾーニング)や海域調査や送電線への系統接続や各種の許認可などを国が主導して進めている。それに対し、日本では事業者がそれぞれの責任で実施することになっているためその負担が大きく、そのことが洋上風力発電への参入を妨げている。(秋元真利『自民党発!「原発のない国へ」宣言』東京新聞、2020年、p.238〜239)。

さらに欧州は炭素税(カーボンプライシング)の導入でも先行している。炭素税は石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料の使用に対し、炭素の含有量に応じて税金をかけるものである。化石燃料の価格を引き上げることでその使用量の削減を促し、結果として温室効果ガス排出量を抑えることを目的としている。日本では2012年から炭素税の一種として化石燃料に対して二酸化炭素排出量に応じた税率を上乗せする地球温暖化対策税(温対税)を導入している。しかし、課税額は1トン(二酸化炭素換算トン)あたり289円で、スウェーデンの約14400円、フランス約5500円、デンマーク約3000円など欧州と比べて税率が桁違いに低く、温室効果ガスの排出削減に有効に機能しているとはとてもいえない状態である。二酸化炭素排出量の削減に実効性のある水準にまで税率を引き上げ、その税収を温暖化対策のための施策の充実へと振り向けるべきであろう。

■ カーボンニュートラルの実現可能性

日本の気候温暖化対策への失望や批判が高まる中で、菅首相は昨年10月26日の臨時国会での所信表明演説で、2050年までに温室効果ガスを実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を宣言した。これは2016年11月に発効したパリ協定の取り決めにようやく対応したものである。

パリ協定とは2015年12月、フランスのパリで開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして採択されたものである。パリ協定は、産業革命前と比べて地球の平均気温の上昇を2度未満に抑えることを目標にし、さらに1.5度に抑える努力をすること、そして21世紀後半にカーボンニュートラル(炭素中立)を実現することを目指して、各国に削減目標の提出・更新を求めていた。

地球温暖化対策で世界の先頭を走るEUは、すでに2019年12月に、2050年の温室効果ガス排出ゼロ目標を欧州理事会で合意している。また最大の温室効果ガス排出国である中国も習近平国家主席が2020年9月22日の国連総会で2060年までに二酸化炭素排出を実質ゼロにすると宣言した。アメリカのトランプ政権は温暖化対策に否定的で、パリ協定から脱退したが、大統領選挙で民主党のバイデン候補は「脱炭素」を政策の軸に据え、パリ協定への復帰と2050年の炭素中立を公約に掲げていた。そして大統領就任後、公約通り2月19日にパリ協定に正式に復帰し、さらにクリーンエネルギーなどへのインフラ投資に4年間で2兆ドルを投じる計画を打ち出している。

菅首相はと言えば、欧米諸国とは異なり、所信表明演説で安全最優先という条件付きながらも、原子力発電政策を推進する方針を明らかにしている。また、石炭火力発電に対する政策については、「抜本的に転換する」と言明しているが、これは決して石炭火力を廃止あるいは大幅に縮小することを意味してはいない。

日本国内には現在建設中の石炭火力発電所が15基もあり、それが全て稼働すると、石炭火力発電への依存度は40%近くに達してしまうという(『週刊東洋経済』2020年8月1日号)。これでは日本からの温室効果ガスの排出は大幅に増えてしまう。そこで発電効率が低く二酸化炭素を多く排出する旧式の石炭火力発電設備の稼働をストップすることによって、なんとか2030年度に石炭火力の発電割合を26%程度に抑えようというのである。しかし、このような姑息な対応では、2050年にカーボンニュートラルを達成することは困難であろう。

菅首相の所信表明演説の特徴は、温暖化対策を経済成長と結びつけることによって推進しようとしていることである。温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、むしろ積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるというのである。しかし、それはまた菅政権の温暖化対策の限界を示している。経済成長や企業利益に結びつかない温暖化対策は実施が困難になりかねないからである。

最初にみたように、温暖化対策は生存権を保障するための取り組みであり、それが経済成長や企業利益と結びつかないとしても、推し進めなければならない重要な課題である。そしてそのためには、これまでの政府の成長優先主義路線の見直しと、企業の利潤優先主義に対する規制こそが必要であることを今こそ確認すべきであろう。

|