|

●2012年4月号

特集・2012年 世界と日本の経済・政治・労働

■ 日本経団連の雇用戦略

――新自由主義の労働市場改革――

平地 一郎

編集部から要請されたテーマは、1990年代以降の独占資本の雇用戦略の分析である。

【要約(趣旨)】 - 1990年代のグローバル化のなかで、企業組織の再編・構造改革を迫られた経営者団体は、政府に働きかけてそのための法的整備を図るとともに、そうした再編合理化に適合的な労働市場作りを進めてきた。

- その結果、外部労働市場が拡大され、内部労働市場に依ってきた従来の日本的雇用慣行(年功賃金・終身雇用・企業別組合)は、今日では大きく変容した。

- 日本の内部労働市場における賃金制度は仕事基準の欧米と異なっているため、労働市場の外部化に対して労働者全体の共通基準を提供することはできない。労働組合が独占資本の雇用戦略に有効に対抗できない理由である。

周知のように、今日の労働情勢を見る場合、1995年の日経連『新時代の日本的経営』の提唱は、大きな意味を持っている。というのは、全部ではないにしても、そこでの提唱の多くが現実化しているからである。そのポイントは、雇用の分断(労働市場の分断)と処遇の個別化(人事評価)である。本稿は、これを考えるに当たって、1980年代・1990年代前半と現在との比較から始めたい。

■ この20年で何が変わったか

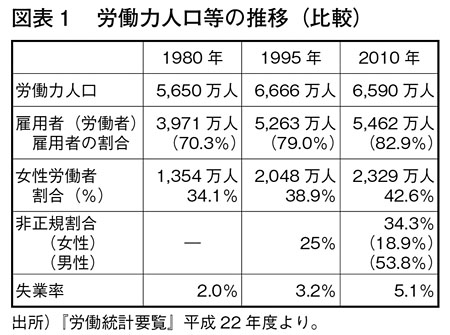

図表1は、労働力人口に占める労働者(雇用者)の割合、労働者に占める女性の比率、非正規雇用の割合そして失業率の推移をみている。

(図表1・クリックで拡大します)

第一に、産業人口の労働者化が着実に進行している。1980年代にはその割合が7割であったが、現在は8割を超えるに至っている。それは、自営業などの職業が激減し、それにともなってその家族従事者なども減少していることや、働き手としての男性そして専業主婦の女性という、かつての家族のあり方(性別役割分業)が激変していることなどによる。

第二に、言うまでもなく女性労働者が大幅に増加している。1980年を基点にすると、1995年はその1.5倍、2010年は1.7倍ほどであり、1980年代以降90年代前半までの増加が著しかったことが分かる。この増加の時期の点は留意されて良い。というのは、新自由主義的労働市場改革論者たちは、90年代末以降の労働市場の規制緩和(後述)によって女性にも働き場所をつくりだしたと主張しているからである(八代尚宏『労働市場改革の経済学』東洋経済新報社、2009年)。しかし女性労働者が増加するのは実際には80年代以降であり、政策的には、1986年施行の男女雇用機会均等法が大きな意味を持っている。

第三に、非正規雇用は、1995年には正社員4人に対して非正社員1人という割合(非正規雇用25%)であったが、2010年には正社員2人に対して1人という割合(34%)となっている。この非正規雇用は、女性と若者において比率が高く過半数である。

第四に、1990年頃のバブル期を除いて、1980年代後半以降、ほぼ一貫して失業率が高い方向へと向かっている。失業率の中身としては、一つは、1980年代までは、年齢の高い労働者において失業率が高かったが、現在では若者の失業率も高いこと、また、全体として失業の長期化がみられることである。

■ 従来の日本的雇用慣行

以上のようにざっと労働市場の傾向と特徴をみると、従来言われてきたような日本的雇用慣行に大きな変容が生じていることが確認できる。

まず、日本的雇用慣行とは何かというと、新規学卒者が4月に一斉採用され、彼ら―基本的には男性正社員労働者―が企業内での教育訓練(OJT及びOff-JT)で能力開発を行いながら、定年まで働くという雇用慣行である。言うまでもなくその処遇制度は「年功賃金」であり、労働組合組織の制度は企業内組合である。

右のことを、労働市場という観点から言うと、市場が内部化されているのである。すなわち、企業内の序列化された職務に、内部の労働者が昇進という形で配置されるというものである。上位の職務(ポスト)に空きがあれば、当該企業の労働者によってうめられる。これを内部労働市場と言う。その対極が外部労働市場であり、それは、企業内の職務は絶えず外に開放され、仮にポストに空きがあれば企業内外から募集されていくという市場本来のあり方である。

こうした内部労働市場と外部労働市場は、けっして日本に固有の市場のあり方ではない。一般に、先進資本主義国の労働市場は、中核に内部労働市場が据えられ、周辺に外部労働市場が配置されている。もとより、中核や周辺の意味は、職業もあれば、産業もあり、あるいは従来の日本のように企業規模(大企業と零細企業)という区分もある。いずれにしても、現代資本主義の労働市場は、内部労働市場と外部労働市場とが組み合わされている。そして、外部労働市場が労働者にとって不安定であるため、また、内部と外部に労働者が分断されることを避ける意味でも、これを規制しようとしてきたことも労働運動の歴史の側面である。

労働市場の内部と外部は、現代資本主義に共通した構造であって、そうした労働市場の共通性に対して、各国がそれぞれの特徴を持つという形になる。

日本の場合は、その特徴は、一つには、大企業が内部労働市場的であり、中小零細企業が外部労働市場的であったこと、今ひとつは―これが重要な相違であるが―、諸外国における内部労働市場の労働者は、職務序列に沿って昇進していくにつれ、その担当する職務の賃金率を適用されるのが一般的であるのに対して、日本は、とりあえず職務とは無関係な年功賃金の形態を取っていたことである。1960年代までの年齢別賃金も、また1970年代以降の職能給もともに「年功賃金」であった(職能給は、再編された年功賃金である)。

そのほか企業別組合や終身雇用制も、たしかに日本的特徴と言われるが、それは程度の差であるとみてよい。

■ 日本的雇用慣行の変容

さて、以上のような日本的雇用慣行が、今日どのように変貌しているのか。

第一に、雇用形態あるいは雇用関係において、正社員以外の労働者層が大幅に増加している、すなわち、外部労働市場が肥大化したということである。少なくとも統計上の非正規雇用の割合は3分の1であるから、全体としてもかなりの部分を占めるし、また、これに中小零細企業の労働者をそもそも加えれば遙かに大きな外部労働市場が存在する。過半数が非正規雇用である女性と若者にあってはなおさらである。

こうした労働市場の外部化は、実は、日本に限られていない。欧米諸国にあっても、新自由主義的労働改革が1990年代後半から試みられていたし、アジア諸国においても同様である。例えば韓国では、1997年の通貨危機を契機にして、非正規雇用が拡大し、今日では半数の労働者が非正規であると言われる。他方で正社員には「成果主義」(具体的には年俸制)を適用することで、厳しい働き方が迫られている。外部化は同時に内部化された労働者に対しても厳しい労働強化を伴う。

そのように第二に、外部化は、内部労働市場の既得権を維持するために行われているのではない。むしろ労働者全体の権利を破壊する方向で機能している。そのテコとなっているのが、査定の強化である。「能力主義から成果主義へ」とうたわれた1990年代末以降の賃金制度改革は、査定(人事評価・人事考課・評定等)を強める処遇制度への改革であったということができる。査定と仕事との関係にもし労働組合が関与できなければ、権利破壊と労働強化は、必然的である。

第三に、人事考課が各人の賃金額に大きく影響し、しかも労働組合がその過程にほとんど関与しなかったので、1990年代末以降のこうした動きは、賃金の個別化(あるいは処遇の個別化)と称される。言い換えれば、集団的労使関係から切り離されて個別的労使関係が孤立した。もとより労働契約は企業と個々人との間で結ばれるが、その契約が集団的に支えられてこそ労働者の権利は守られる。つまり、集団と個別の労使関係は相補的な関係にある。

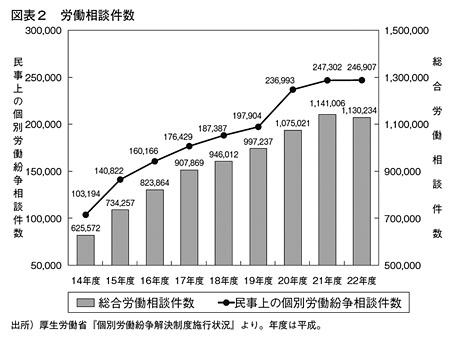

ところが、処遇の個別化に集団的労使関係(労働組合)が関与して抵抗する政策を持ち合わせないことから、この時期、労働者の1人1人は闘いながら、その集団的組織である労働組合は機能を低下させるという不思議な事態を招いた。労働争議件数は、30年間で激減している。他方、図表2は、個別労働紛争の(労働者からの)相談件数を示しているが、全体では毎年100万件を超え、民事労働紛争では25万件ほどとなっている。企業内組合が機能不全に陥っているとみることもできる。

(図表2・クリックで拡大します)

日本的雇用慣行の変貌の最後であるが、第四に、資本の教育政策を挙げることができる。次節でみるとおりである。

■ 雇用戦略と教育政策

世界史的には帝国主義段階に入る中で遅れて資本主義化した日本は、独占段階に固有な内部労働市場を前提に教育政策が展開されてきたとみて良い。すなわち、公教育においては基礎学力を養い、その基礎の上に、その後の企業内教育を通して熟練・技能を積ませるという政策である。

しかるに、1995年の日経連『新時代の日本的経営』以来とくに強く求められてきた外部労働市場の拡大は、こうした従来の教育政策からの転換を内包するものでもあった。

すなわち、「従来、日本企業における教育訓練、能力開発はOJT及びOff-JTを両輪とする企業内自己完結体制の中で展開されることが主流であった。それは就業上必要な能力をもっぱら当該企業内で身につけさせるものであり、学校教育との連動性をとくに意識しないものとして定着していったとみるのが一般的であろう。このような教育訓練・能力開発は、正規雇用労働者については転職を前提とせず、新規学卒者一斉採用型採用活動を中核に置く雇用管理と直結していたことは言うまでもない。

この図式に一石を投じ、これからの企業内教育と学校教育をはじめとする企業外で行われる各種教育・自己啓発との関係強化、及び当該企業内で発揮される職務遂行能力と転職を可能にする市場性のある職務遂行能力の区分けを提示したのが、日経連教育特別委員会より発表された報告書『エンプロイアビリティの確立をめざして――「従業員自律・企業支援型」の人材育成を』(99年4月)である」(2006年版『労働年鑑』94頁)。

1990年代末に、日経連に限らず経済同友会などの経営者団体が強調したのが、この「エンプロイアビリティ」である。エンプロイアビリティとは直訳すると雇用される能力ということになるが、日経連は、本来の「労働移動を可能にする能力」という意味に、「当該企業の中で発揮され、継続的に雇用されることを可能にする能力」を加えた広い概念でこれを捉えていたようである(同右労働年鑑)。

前者の「労働移動を可能にする能力」概念は、外部労働市場において資本が労働者に求める能力像(人材像)である。他方、後者の「継続的に雇用される能力」概念は、内部労働市場において求められる能力像である。しかしいずれの能力像も、職業(職務)という具体性・専門性のない人材像であって、その後の2000年代を通して経営者団体が唱えてきた「汎用的能力」(汎用性)が基本にあると言うべきであろう。

こうした人材観をもって経営者団体が企業外の教育政策に介入してきているというのが、現状である。日本的雇用慣行の変貌の帰結であるといってよい。

■ 独占の雇用戦略の背景

日経連『新時代の日本的経営』は、結局のところ、内部労働市場(正規雇用)と外部労働市場(非正規雇用)との分断そして後者の拡大によって総額人件費を抑制し、他方、個別的な管理を強めることによって労働組合すなわち集団的労使関係を職場から排除するという性格を持つものであったということができる。なるほど、日経連報告は、企業内労使関係を尊重するとうたっていたが、それは労働組合が「協調」する限りでの対話(コミュニケーション)を求めていたものにすぎなかった。

1990年代は、社会主義ソ連崩壊を象徴的な転機として、資本間競争がそれまでの国内から国際的な競争関係へと押し広げられていった時代である。グローバリゼーション(グローバル化)あるいはメガコンピティション(大競争)と呼ばれた資本間競争の国際化は、従来の国内的な雇用慣行(労使関係)の見直しをも議論させるようになった。直接的には賃金水準の国際比較からする資本の要請(日本の賃金水準は高いので下げろ!)であるが、基本的には、資本が争い合う経済条件あるいは経済構造に適合的な労働市場への改革である。その意味で、独占の雇用戦略は「新自由主義的労働市場改革」と位置付けてよい。

具体的には、経済構造改革は企業の組織再編にひとつの焦点が当てられており、その法的整備としては、独禁法改正による持ち株会社の解禁(1997年)に始まり、商法改正による会社の分割制度や株式交換(移転)制度の導入とその集大成としての新会社法制定(2006年)などが、この10数年の間に、着々と進められてきた。そうした法的バックアップのもとで進められる企業組織再編は、企業合併や統廃合を伴うので、そのなかで雇用管理の再構築や労働条件の改変を対応させるべく、労働契約継承法(2001年)も制定された。

また周知のように、労働者派遣法のネガティブリストへの変更(1999年)、製造業派遣の解禁(2004年)など、労働者の雇用を不安定化する外部労働市場の形成へと労働法制は向かった。

これら一連の動きを振り返ると、労働面での規制緩和は小泉構造改革期に行われたのではなくて、それ以前の1990年代から推し進められてきていたことに気付く。1990年代前半の日米貿易摩擦に対する対応として始まった規制緩和路線は、1999年の小渕内閣の経済戦略会議の答申が、「日本型の雇用・賃金システム…が制度としてのサステイナビリティ(持続可能性)を失いつつある」と批判の矛先を従来の日本的雇用システムに向けたことで、日本的雇用慣行を財界と政府との共謀による一体的改革の対象としたのである。

要約して言えば、グローバル化のなかで、速度とコスト等の面で激しい競争関係に立たされた資本が、生産体制の再編・事業再構築等を国家の力を借りて強行するとともに、そうした経済条件を可能とする労働市場改革を推し進めるというのが、この間の独占資本の雇用戦略である。

とはいえ、財界と政府とによる新自由主義的労働市場改革「論」が失速するのも時間の問題であったように思われる。2008年の世界金融危機そして2009年の政権交代へと至る事態は、そのことを物語っている。新自由主義批判の台頭である。

■ 新自由主義批判と改革課題

この間、経営者団体が強く求め政府も乗り気であった政策で実現しなかったものがひとつある。ホワイトカラーエグゼンプション、すなわち裁量労働制の導入である。もとより労働組合諸団体はこれに当初から反対であったが、その導入に向けて着々と進められてきていた。しかし、ホワイトカラーエグゼンプション法案が「タダ働き法案」あるいは「残業代ゼロ法案」とのネットでの批判がアッという間に広がって、社会的に騒然となるなか実質的に撤回されていった。2006年のことである。

また、2008年の秋から翌年正月にかけては派遣切りと年越し派遣村が社会的耳目を集めた。ホワイトカラーエグゼンプションにせよ、あるいは年越し派遣村にせよ、たしかに労働組合の存在の意味は大きいとはいえ、それらが社会的問題となっていったのは、労働者全体の問題として認識され広がっていったからである。

2009年の政権交代はそうした文脈のなかにあると言ってよい。

さて、2008年の世界金融危機以降、労働市場改革について日本経団連からは目立った発言(提起)はないように思われる。基本的には骨格部分の改革が行われているからであろう。現実に地歩を固めた者は強い。その現実の矛盾も明らかになり始めるなかでは、新自由主義的労働(市場)改革への批判も当然出てくる。その議論の争点を指摘して本稿を終えたい。

本稿で述べてきたように、従来の日本的雇用慣行(労使関係)は、1990年代後半以降の新自由主義的労働市場改革を経過して、現在では大きく変容している。

そこで、新自由主義批判の一つは、それ以前に戻そうというものである。正確に言うと、昔の労使関係はまだ残っているから、「年功賃金と終身雇用」を「橋頭堡」にして対抗軸とするという構想である(赤堀正成・岩佐卓也編著『新自由主義批判の再構築』法律文化社、2010年)。やはり、以前の関係に戻そうという議論である。

こうした新自由主義批判の視点は、以下の点に問題があると思われる(そしてそのためにおそらく早晩破綻するだろう)。

新自由主義者たちの賃金水準論は、正社員の賃金は「利益配分」で非正社員は「市場賃金」である(という)ことから、それらを市場賃金すなわち非正社員並みの水準に一般化しようとする(八代尚宏前掲書)。つまり、かなり大幅な賃金水準の低下を提唱するので、これに対抗するには、逆に正社員並みの賃金水準に一般化しようという批判側の主張は、その通りである。

また、「終身雇用」という表現の適否は別として、「期間の定めのない雇用」という考え方は、重要である。言うまでもなく、労働組合は、国際的にも有期雇用を制限しようとしている。つまり、有期雇用契約は必要最低限に留めるよう主張している。

しかし、その際、賃金制度として年功賃金が対抗軸である(とすべき)というのでは、問題は解決しない。なぜなら、日本の内部労働市場における賃金制度は、外部との連動性に欠ける基準を持つからである。つまり、年功賃金は、内部と外部との共通の基準となり得ないのである。内部労働市場に基盤を置く労働組合が年功賃金を維持しようとする限り、外部労働市場の労働者と連帯することは絶対できない。

皮肉なことに、新自由主義的労働改革論者の八代氏が「同一価値労働・同一賃金原則」を掲げるので、その批判者たちは同様の賃金原則を主張することに抵抗感を持つのかもしれないが、そういう狭い視野(こころ)では広く労働者全体を代表することはもはやできないだろう。本稿はそういうことを述べてきたつもりである。

私たちにとっての改革の課題のひとつは、同一労働・同一賃金原則及びその発展形態としての同一価値労働・同一賃金原則であって、労働市場の内部と外部を超えた連帯の基盤作りでなければならないのではないか。

|