|

●2011年6月号

■ 特集 2011年春闘総括から単産大会へ

日本経団連「経労委報告」と社会の行方

平地一郎

■ はじめに

日本経団連は、2011年1月18日に恒例の「経営労働政策委員会報告」を出した。それは、連合春闘要求のささやかな賃上げ1%をもあっさり拒否するものであったから、景気回復の兆しが見られるなかでは、激しい論議を呼ぶものと思われた。しかし、3.11東日本大震災と福島原発大人災の前に、すべてが吹っ飛んだ感がある。

2011年春闘という枠組みを遙かに超えて、日本社会のあり方とこれからの行方を深く考えなければならない事態にあるというのが、現状であろう。今日、明白なことは、従来支配的であった思考方法が、現在はもう通用しないと誰もが感じ始めているという事実である。

そうした観点から、日本経団連の経労委報告を見直すと、その副題(労使一体となってグローバル競争に打ち勝つ)に言い表される、「労使一体」「グローバル競争」「打ち勝つ」という言葉1つ1つが、いかにも古くさく、むなしく響く。3.11以前の時代遅れの表現であると思わざるを得ない。原発に沿って言えば、労使一体で推進してきた原子力政策が、他国や他企業とのグローバル競争によってではなく、自然そのものによって打ち負かされているのである。

今となってみれば、経労委報告は、ドンキホーテである。

経労委報告は、日本経団連が一昨年来発表してきた「成長戦略ビジョン」に基づいているが、そうした成長戦略ビジョン(独占資本による社会の構想)批判をも超えて、私たちなりの新しい社会構想が求められているように思う。言い換えれば、働く者の新しい社会構想との関連で、独占資本の賃金抑制路線が批判されなければならないのではないか。

■ 賃金引き上げ──その拒否と反論の論点

経労委報告が賃金引き上げを拒否する理由と、連合がそれに反論し、賃金引き上げを求める理由とは、実は、話がかみあっていない。というのは、日本経団連は、企業というミクロな論理から「総額人件費抑制」を主張し、連合は、国民経済というマクロな論理から賃上げを要求しているからである。

まずは、経労委報告の「賃金決定の判断基準」の項で詳しく見ると、日本経団連が賃上げを拒否する理由として、以下の諸点が挙げられている。

- 「賃金の決定にあたっては、基本給のほか、手当、賞与・一時金、福利厚生費なども含め、すべての従業員に関わる総額人件費を管理する観点から、自社の支払能力に即して判断することが重要」で、需給の短期的変動による一時的な業績変動は、賞与・一時金で対応することが基本となる。

- 「賃上げは、恒常的な付加価値の増加が見込まれる場合」には行われるべきであるけれども、それには単に増加しているだけではだめで、競合他社との競争力を維持できる場合に限る。

- 「企業の競争力」という際、「世界における自社の賃金水準を十分理解する必要がある」。日本の賃金水準は、「圧倒的に高い」(「日本を100とした場合、韓国=58、台湾=31」)。円高もあって「海外で生産する場合と比べ、実質的には急激な労務費コスト増が生じていると理解するのが自然」である。

すなわち、企業の支払能力の範囲内(1)。ただし、企業に支払能力があっても、付加価値が増加していなければならない(2)。しかし、付加価値が増加していても、結局は、「競合他社との競争力」と「世界における自社の賃金水準」を考慮せよ(3)――したがって、賃上げは無理という理屈である。

経労委報告の副題が「グローバル競争に打ち勝つ」となっているのは、賃上げを拒否するための経営者側の「哲学」がそれだからである。

これに対する連合の反論は以下の通りである(連合「日本経団連「2011年版経労委報告」に対する連合見解と反論」)。

最初に、こう切り出されている。「経営側には今日の国民的な重要課題であるデフレからの脱却、持続的成長の確保に対する責任ある姿勢がまったくみられない。経営側は、従前からの総額人件費抑制に拘泥し、逆に、デフレをさらに深刻化させるかのような主張を展開しており、われわれの主張とは相容れない」。

国民経済的に重要な課題(ここでは持続的成長の確保が掲げられている)に対する責任の視点が、連合の基本的なスタンスということである。

その観点から問題なのは、「日本経済の歪みの大きな要因は労働者への配分不足であり、消費の低迷が長きにわたる総額人件費の抑制や非正規の過剰な増加による賃金の低下に連鎖し、それが景気回復の足を引っ張っている」という現状認識となり、したがって、連合によれば、労働者全体の賃金引き上げが必要ということになる。

両者の主張の要点を繰り返そう。すなわち、日本経団連が企業の視点から原資がないというのに対して、連合は、国民経済の視点から賃上げせよと迫っているのである。話がかみ合っていないことこそが、今日の基本的な論点である。

■ 賃金引き上げと国民経済

基本的には連合の主張が正しいと私は思う。もとより、賃金闘争の出発は、労働者の実態と要求であって、国民経済ではない。しかし、新しい社会の構想との関連では、それにも意味がある。

2008年金融危機とそれに対する現代的課題を思い起こさなければならない。1929年の世界大恐慌とそのもとでの大量失業を前にして、社会主義革命に対する防波堤として、資本主義各国は、第二次大戦後、ケインズ政策を採用してきた。不況期には財政政策で公共投資を増やして景気を支え、好況期には金融の引き締め等の金融政策で景気過熱にブレーキをかける。いずれにしても、ケインズ政策は、産業循環の調整を通して、労働者状態の激変を緩和し、革命に走らせないことで資本主義体制そのものを守る政策である。

他方これは、労働者の闘いに資本が譲歩した結果(政策)でもある。したがって、ケインズ政策には、個々の資本家に対する戒めも含まれている。

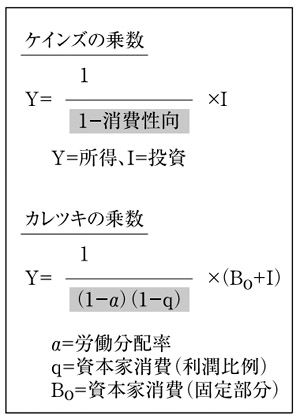

(表)

ケインズ政策の基本となる「乗数理論」によれば、国民所得は、投資を乗数で割って決定される(ケインズの乗数= 1−消費性向・表参照)。仮に、投資額が100兆円で、消費性向(所得に占める消費の割合)が0.8であれば、国民所得は、500兆円(=100兆円÷0.2)となる。したがって、国民所得を増加させるには、2つの方法がある。

1つは、投資を増加させることである。消費性向が一定とすれば、投資を増やすと国民所得は増加する。企業の投資が減退する不況期に、政府の公共投資で対処するのは、この方法である。

2つは、消費を増やすことである。投資が一定だとしても、消費性向が大きいほど、国民所得は大きくなる。先の例で0.8であった消費性向が0.9になれば(つまり所得のうち消費に回す割合が増えれば)、国民所得は、1000兆円(=100兆円÷0.1)である。

いずれの方法でも、国民総所得=国民総生産なので、GDPが増加する。

以上のことは何を意味するか。不況期を例にとれば分かりやすいと思うので、それで考えると、個々の資本家は、賃金を切り下げ、コストを削減して利潤を増加させようとする。また、増加した利潤は適当な投資先がないので、手元に残そうとして、投資が減退する。全体で見ると、消費と投資が縮小する。そのため、国民所得(GDP)は伸びない。経済が成長しないので、個々の資本家の販路先も投資先も縮小する。

つまり、個々の企業にとっては、賃金を切り下げ、投資を控えることは目先の利益としては「理に適っている」が、経済全体では間違っているし、企業にとっても長期的には不合理な選択である。そこで、個々の企業の論理を超えた論理がなければならない。これがケインズの戒めの含意であり、そのため、政府による経済への介入が必然化したと見ることができる。

実は、ケインズの理論には先駆者がいる。マルクス経済学の立場から乗数理論を導いたポーランドの経済学者ミハウ・カレツキである。ケインズは、資本家と労働者との階級対立を考えないが、カレツキは、その立場で分析する。結論を言えば、カレツキの乗数は、1−労働分配率である(前掲表参照)。つまり、賃金の部分が大きければ大きいほど、国民所得の増加は大きい(たとえば、労働分配率が50%ならば、分母に来る<1−労働分配率>は0.5であるが、労働分配率が80%ならば<1−労働分配率>は0.2であるため、1をそれぞれで割った数値は、後者の方が大きい)。

カレツキの乗数は、資本と労働との賃金闘争に着目したものであり、ここから、カレツキは労働者の賃金闘争を擁護した。賃金が上昇すれば、経済は成長する。

今ひとつ、カレツキの理論には、右の事態(賃金上昇は経済成長に結果する)が資本主義の下では続かないという指摘があることも重要である。それは、経済的にそうなのではなくて、政治的にそうなるという主張である。つまり、国民経済的観点からは労働分配率が高まれば経済は成長するが、しかし労働分配率の上昇とは、資本家からすれば最終的には利潤率の低下であるから、政治的にもイデオロギー的にも彼らの巻き返しが起こることによって、賃金闘争は押さえ込まれていく。

1980年代以降のレーガノミックスやサッチャーリズムに見られる「新自由主義」は、そうした政治的反動である。

また、アメリカの経済学において、1960年代まで主流であったケインズ経済学が、70年代以降、新古典派に取って代わられたのは、学問上の闘いではなく体制的・イデオロギー的な反動であったという側面は否定できない。

カレツキ自身は1970年に亡くなっているので、それらを言わば予言していたことになる。

■ 企業の論理と国民経済の論理

国民経済の観点からは、右で見てきたように、賃金引き上げと労働分配率の上昇は、国民所得の増加すなわちGDPの成長を促す。その意味で、経労委報告に対する連合の批判はマクロ的(国民経済的)には正しい。

ところが、日本経団連の主張は、ミクロの論理(企業の論理)で展開されているのであって、「労使」の議論はかみ合っていない。

「グローバル競争」との表現なので、経労委報告は、あたかも視野の広い議論のように見えるけれども、賃上げを拒否する論理は、企業経営レベルの発想である。賃金を抑制して、儲けを増やし、その分を海外への事業展開等を含め、投資して企業の競争力を強化しよう・・・これがグローバル競争に打ち勝つための理屈である。

古くて、やはり古い議論であるが、支払能力論、付加価値生産性そして企業の競争力が、繰り返し説かれるのは、それによって労働側を説得してきたという資本の自負と実績があるからだろう。

賃金を抑制したいという一方的な主張にすぎないことから、経労委報告には、その主張を確実にするための仕掛けが盛り込まれている。

報告はつぎのように言う。「本委員会報告は、これまでも横並びで賃金や賞与・一時金を中心に話し合う「春闘」が終蔫したことを繰り返し述べてきたが、そうした意識はいまだ十分に浸透しているとは言いがたい。今後は、労使が一体となって国際競争に打ち勝つための課題解決型労使交渉・協議(春の労使パートナーシップ対話)として、建設的な議論の場とするとともに、通年でも話し合いの機会を増やしていくことが期待される」。

つまり、日本経団連が期待するのは、企業レベルでのミクロな労使対話なのである。その枠内であれば、経労委報告の理屈は、「説得力」を持つかに見える。企業内での話し合いなら、労働側をねじ伏せられると経営側は考えている。

労使の対立の焦点のひとつは、こうした説得力を可能にする枠組みのあり方である。

2つのことが留意されて良い。1つは、春闘を「終焉」させるかどうかという問題である。賃金闘争には理論と同時に、それを説得的にするための闘う体制(枠組み)がいる。そもそも企業別組合の弱さを補うために、春闘は構想され、そして展開されてきた。連合が賃金引き上げの理由を国民経済的なマクロに求めるのであれば、その分、それを闘う労働者がそのように発想することのできる枠組み=春闘はどうしても必要なはずである。つまり、労働者の連帯である。

2つは、賃金闘争と社会保障との結合の問題である。カレツキの乗数(の分母)である「1−労働分配率」は、現代的には、労働分配率の部分に「社会保障」を組み込んで、「賃金+社会保障の割合」として考えることができる。不況期には、社会保障のベースを引き上げる要求に力点を置くというのは、ありうる選択である。私たちの新しい社会の構想との関連で賃金闘争を考える際には、とくにその点が重要であるように思う。

■ 同一価値労働同一賃金などの問題

賃金水準の問題については、以上のように私は考えるが、2011年版経労委報告は、そのほかに、人材開発(能力開発)と賃金制度(同一価値労働同一賃金)に比較的多くのページを割いているところが、特徴である。最後に、この点(同一価値労働同一賃金)を述べて、本稿を終えたい。

私の記憶する限り、日本経団連が春闘期にこれほど同一価値労働同一賃金を取り上げることは、今までになかったのではないか。彼らにとっても、もう避けて通ることのできないテーマだからだろう。

多くの人に誤解があるのではないかと感じるのだが、同一価値労働同一賃金原則は、同一労働同一賃金原則と同じく、政・労・使の合意事項である。労働側の一方的な要求でも、また、資本家の賃金合理化なのでもない。

それは、政府・労働組合・使用者の三者の合意によるILO(国際労働機関)の条約のひとつであり、1951年に締結され、そして、1967年に日本はこれを批准した。したがって、同一価値労働同一賃金原則は、労使ともに主張するのである。

そこで問題は、その条約の解釈にある。

わが国が、長らく同一価値労働同一賃金原則を国内法として定めてこなかったのは、「年功賃金」のあり方がそれにそぐわないというのが理由であった。つまり同一価値労働同一賃金原則は仕事給に適用される原則であって、仕事給ではない年功賃金には適用されないと。しかし、1990年代後半以降、経済のグローバル化を口実にして年功賃金を否定してしまった以上、経営側も、理屈の上では仕事給への道を歩まないわけにはいかない。

その「仕事」をどう解釈するか。経営側の解釈はきわめて特異である。とてもグローバルな基準ではない。

経労委報告は「同一価値労働同一賃金に対する考え方」の項目で、こう言う。「賃金のあり方は各国の歴史、労使慣行などによっても異なるものであり、わが国の「同一価値労働同一賃金」の考え方は、「将来的な人材活用の要素も考慮して、企業に同一の付加価値をもたらすことが期待できる労働(中長期的に判断されるもの)であれば、同じ処遇とする」と捉えるべきである。外見上同じように見える職務内容であっても、人によって熟練度や責任、見込まれる役割などは異なる。それらを無視して同じ時間働けば同じ処遇とすることは、かえって従業員間の納得性は低下する」。

これまで「グローバル」な基準を言い続けてきた報告書が突然、わが国の「歴史と労使慣行」を持ち出すのはいかがなものか。日本経団連の主張する同一価値労働同一賃金原則が、いかに世界の常識とはかけ離れているかを自白しているに等しい。

確かに、同一価値労働の判断には、熟練度・責任・役割は含まれる場合もあるだろう。しかしそのことは、「将来的な人材活用の要素も考慮して、企業に同一の付加価値をもたらすことが期待できる労働(中長期的に判断されるもの)」と同じではない。この定義には、最初から「長期雇用」の日本的正社員が高い格付けを与えられるような価値判断が組み込まれている。グローバルな了解事項である、従事している職務に即した定義ではない。

このように非正規労働者を公然と差別するところから、つづけて、経労委報告は、「非正規労働者の処遇の納得性を高める」という項目を設けて、差別する理由を説明するよう、つぎのように企業に求めている。

「処遇問題の難しさの背景として、従業員1人ひとりの仕事・役割・貢献度が外見上だけでは分かりにくいという点をあげることができる。そのため、自社内で公正な処遇を図るうえで、正規、非正規を問わず従業員に対して十分な説明を行うことが基本となる。

人事担当者はもとより、現場の管理職は、 - 正規労働者は将来にわたり技術・技能を習得しながら成果の発揮が求められる点で基本的な違いがあること、

- 同じ企業で働く非正規労働者の処遇であっても地域や時間帯、季節によって賃金水準が異なること、

- 非正規労働者の賃金水準は正規労働者以上に労働市場の需給関係によって影響を受けやすいこと

などについて、非正規労働者に分かりやすく説明できるようにしておくことが望まれる」。

要するに、仕事・役割・貢献度は外見では分かりにくいので、同一価値労働同一賃金は貫けない。しかし、どうしても正規と非正規は差別しなければならない。差別している以上その理由(長期雇用かどうか)を説明しておくべきというのである。

私たちの新しい社会の構想は、言うまでもなく、こうした差別のある雇用社会をも乗り越えるものでなければならないだろう。

|