|

●2009年9月号

■公正取引問題と労働運動

鎌倉 哲男

■ 日本の労働規制は弱くない?

まず、専門家の、次のような指摘に耳を傾けたい(梶川敦子神戸学院大学准教授「労働時間法制の課題」、2009年6月1日・連合総研レポート「DIO」No.239)。

「法制度面における日本の長時間労働の原因を考えるとき、まず最初に浮かんでくるのは、日本の労働時間規制が緩やかではないかという疑問である。しかし、日本の労働時間規制は、比較法的にみても、決して緩やかであるとはいえない」。続けて、次のような事例紹介があって、

- 法定労働時間を超えた労働の原則禁止

- 最長 週48時間まで法認されているドイツと比べても、決して低いとはいえない法定労働時間

- 集団的労使関係を前提とする三六協定方式による厳格な時間外労働の運用規制

- 管理監督者にせよ、みなし労働時間制にせよ、米国よりはるかに強く制限された適用除外制度

「以上のように日本の労働時間規制は、長時間労働を規制する枠組みとしてはむしろ相当に厳格なのである」と述べられている。

日本における労働法制の現状に、決して満足するものではないとしても、上記の指摘、すなわち労働基準法のような強硬法規(違反に刑事罰が伴う)が、労働契約の内容を、かなり広い範囲と詳細にわたって、「相当に厳格」に規制している国家は、先進主要資本主義国の中では、日本以外にあまり見当たらないという事実は、押さえておくべきことである。

その背景には、労使関係が企業別に構成されているという、日本労働運動の歴史的な構造が横たわっている。これは、あまりに当たり前で、変わり難い現実とされていることである。が、しかし、その現実の上に、長時間労働の蔓延や、先進主要資本主義国の中では、これもまた日本だけに特徴的な、中小企業問題という領域が存在しているのだということも、認識しておくべきことである。

日本よりも「高い」、あるいは日本とは「質が異なる」とされる、欧米特にヨーロッパの、労働を巡る社会的環境の背景には、労働条件が産別交渉によって決定され、そもそも労働条件とは社会的なものであるという通念と現実が存在し、またその故に、日本におけるような長時間労働や中小企業問題の発生を許さない社会構造があるように思われる。

もちろん、彼我の歴史的・地理的条件の違いを無視して、それらを単純に「理想化」することは許されないだろうし、「真似る」ことも不可能であろう。が、そこに存在する彼我の「違い」は、重要なこととして理解しておく必要があると思われる。

というのは、企業別交渉を「宿命」とし、それ故に労働基準法を必要とせざるを得ない国家・日本における労働運動の、今日取り組むべき課題が、「底上げ」を中心とする労働条件の社会化=格差の是正や縮小を、如何に進めるかに置かれるようになったからである。

■ 労働法と独占禁止法

労働法制が、私有財産法制を司る民法の、「例外」を規定するものとして成立してきた経過について、法の専門家は次のように説明している(菅野和夫「労働法」第7版による)。

「私的所有権の保障、契約の自由および過失責任主義を基本原理とする市民法のもとにおいては、労働者が使用者に対して労働力を提供して賃金を得る関係(労働関係)は、対等独立な当事者間の自由な合意に基づく契約関係(=「雇用契約」)ととらえられる。この労働関係においては、市民法の基本原理が適用される結果、過去の歴史が示すとおり次のような問題が生じた」。

- 労使間の交渉力格差が捨象され、労働契約の内容(労働条件)がいかなるものであれ、自由な意思に基づく約束の結果として法的に是認され、劣悪な労働条件、女性・年少者の酷使が放置され、社会問題となった。

- 劣悪な作業環境、長時間労働による疲労の結果、労働災害にあっても、過失責任法理が適用される結果、補償を受けられない。

- 雇用契約における締結・解約の自由は、労働者は使用者の恣意や経済情勢のおもむくままに失業させられ、求職や就職に際して中間搾取や強制労働が発生した。

- 労働者の自救行為としての団結活動は、労使間の取引の自由を制限する行為として禁圧され、ストライキは雇用契約違反や業務阻害行為として違法とされた。

――これらに対して、

- 労働基準立法

- 国営による強制的労災保険制度

- 失業保険制度、職業紹介事業の制限立法、解雇制限等に関する法規制等

- 労働三権等の確立

――が成立せられてきた。

話は変わって、昨年3月独占禁止法の改正法案が国会に提出され、1度も審議されないまま廃案となり、今年法案の再提出があって、6月3日成立した。この改正法について、公正取引委員長の次のような談話が、昨年公開されている。

これまで何度も、ガイドラインを出したり警告や注意をしたり、悪質な企業については法的処置を講じてきましたが、全体的には十分に改善しているとは言い難い。課徴金の対象になっていなかったから、抑止力が弱かったのでしょう。それで今回、実際に金銭的な不利益処分を課すことにしたわけです。

日本では特に、大規模小売りの問題をはじめ、優越的地位の乱用が目に余ります。自分の努力、やり方だけで安い価格を提供しているのではなくて、納入業者をいじめることによって安く販売している事例が多い。安く売れば消費者は喜びますが、“納入業者いじめ”で安くすることは、競争のあり方としておかしいと思います。

(中略)

日本の独禁法では、第19条に不公正な取引方法をしてはいけないと書いてあります。具体的には16の類型が不公正な取引方法として指定されている。優越的地位の乱用、不当廉売、取引拒絶、再販売価格の強制などです。こうした不公正な取引方法というものを、一番熱心に取り締まっているのが日本であり、諸外国と比べてもユニークなところです。

欧米、特に英米の競争当局は、こうした不公正な取引については問題にしておらず、競争法に規定すらありません。フランスやドイツの当局は問題だと認識し、競争法の中にもこうした取引を禁止する条文もあります。しかし、実際の執行はあんまり熱心ではありません。

要するに欧米では、競争当局が取り上げるような問題ではないと考えているようです。特に、優越的地位の乱用まで競争当局が取り締まるとなると、通常の経済取引に対する介入度合いが強くなり、企業が萎縮してしまうことを懸念している。

ただ、この点については各国の状況によって事情は異なるのだと私は思いますね。日本の場合は中小企業が非常に多い。しかも、本当の意味の契約社会にはなっていない。取引は通常、すべて契約を交わすわけですが、それが対等な関係を前提とした契約になっていない。実際には大企業と下請企業の関係に見られるように、一方的に突然、不利な内容に契約変更を迫られる、つまり契約違反が後を絶たない。

米国でも日本的な泣き寝入りはあると思いますが、日本ほど社会的な問題にはならない。なぜなら、不当なことをされた被害者は多くの場合、裁判所に訴えるからです。日本のように「長年の商慣習でございます」なんて言って、泣き寝入りすることは少ない。

(2008年6月4日「竹島一彦・公正取引委員会委員長、独禁法改正法案の狙い語る」

日経ビジネスONLINEより引用)

――上の2例を引いたのは、要するにこの2つの法律、労働法と独占禁止法は、「取引の自由」を社会的な事由から制限する法律であって、労働法に関わる日本の特殊性については前節に触れた通りとして、独占禁止法についても、日本独自の中小企業問題として取り上げられていることを、押さえておきたいからである。

■ 公正取引をめぐるマクロとミクロの問題点

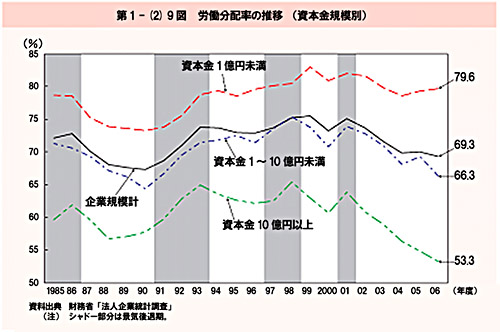

昨年の「労働経済白書」は「労働分配率の推移」に関して、次の図を掲載している(図1)。

(図1・クリックで拡大します)

労働分配率とは付加価値に占める人件費の割合であるが、この図の特徴は規模別の傾向を見ている点である。この図が示す時期であれば、日本経済はまだ景気回復の時期にあったが、当時強く指摘されていた問題点は、景気回復の効果が大企業ばかりに偏重し、個人消費全体へ波及しない傾向であった。そのことに関連して次の図は、大企業における付加価値の増加が中小企業をはるかに上回り、その結果、大企業では労働分配率が減少し、中小企業では上昇していることを表している。そして、その主たる原因が、大企業と中小企業の間の価格交渉力の差にあること、行政当局もまたその現実を暗に認めているのである。それがマクロの実態である。(2008年版「労働経済白書」45頁)

連合が2007年9月に実施した「中小企業における取引関係の調査」によれば、次のような集約結果(表1)が出ている。

(表1・クリックで拡大します)

先の公正取引委員長の言う通り「日本の場合は中小企業が非常に多い。しかも、本当の意味の契約社会にはなっていない。取引は通常、すべて契約を交わすわけですが、それが対等な関係を前提とした契約になっていない。実際には大企業と下請企業の関係に見られるように、一方的に突然、不利な内容に契約変更を迫られる、つまり契約違反が後を絶たない」。そうした「実例」はあちこちから聞こえてはくる。しかし、その多くは「泣き寝入り」を余儀なくされている。問題は存在するが、それを個別の事実として、個々に是正すべき問題として公にすることが出来ない――これがこの問題のミクロ的な実情である。

■ 社会的公正の実現と労働運動

最低の労働条件を定める労働基準法でさえ、長時間労働の蔓延を阻止出来ない実情は、冒頭にも触れた通りであるが、来年4月から施行される改正労基法では、2008年の労使交渉における「時間外割増率の引き上げは時短にはつながらない」という使用者の頑な主張を退けるかのように「労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げること等により、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたものである」と謳われている(厚生労働省施行通達)。しかしながら、この項の中小企業への適用は当面猶予されることとなっている。

様々な前向きな法改正の意義を踏まえた上でなお、法によってのみ現実を変えることは出来ない、という現実の重みを直視することが重要であろう。法の意義とは、それによって直接現実が変わるということよりも、それらを利用して現実を変えるための運動を強化出来るという側面が重要なのである。

賃金の最低限を定める最賃法は、「生活保護にかかる施策との整合性に配慮」する規定を伴う改正を果たしたばかりであるが、それは「生活保護基準」を下回ってはならないという水準規制に止まる。言うまでもなく、それは様々な業種・職種及びスキルを考慮した賃金水準のあるべき社会的水準とは全く別のものである。しかし、賃金の法定基準が、生活保護基準という賃金水準論の上に立ったことを、賃金制度や賃金テーブルを持たない中小企業の賃上げに、水準を重視すべきとの考え方を広げていくテコにしていくことは出来るであろう。因みに、このことに拘るのは、水準を問題に出来ない賃上げの取り組みによっては、賃金水準の低下を招きかねない傾向と現実が、先の連合の調査結果からも十分窺えるからである(設問 6)−(2))。

日本の労働運動は、社会的な影響力において、弱いとされる構造的な宿命を負っている。が、社会的な規制の実効性を高めていく役割は、労働組合が負う以外になく、企業別労働組合であるが故に、相互の連帯を強化していく以外にない。社会的公正の実現すなわち格差是正へ基本的な取り組みとは、それを自らの利害として訴えることが出来る、当該の労働組合の労働組合として当然の労働条件の維持・向上を目指して取り組みであって、それを全体で支える労働組合間の連帯活動の強化がやはり重要なのである。

(了)

|